Le sens des États-Unis d’Afrique Subsaharienne (EUAS)

Majeur et historique, le projet de rupture économique "États-Unis d’Afrique Subsaharienne" pourrait réussir là où les institutions Internationales et l’aide publique au développement ont échoué.

Absence d’industrialisation ou recul dans certains pays, augmentation de l’extrême pauvreté dans un contexte de démographie galopante mais aussi multiplication de conflits ethniques et religieux qui auraient pu parfois être évités si le développement et la prospérité avaient été au rendez-vous. Tels sont les reproches formulés par les africains subsahariens à l’égard de l’Organisation de l'unité africaine (OUA) et de l’Union africaine (UA) depuis leur création.

Aussi faut-il faire le constat de l’échec de l’ensemble des institutions internationales dont la politique d’aide au développement (APD) en silo et peu globale a couté plus de 2 000 milliards d'euros d'argent public en 60 ans. Au moment où une crise humanitaire et sécuritaire sans précèdent se profile, il est urgent de changer de paradigme.

Doté d’un programme d’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans, le projet Etats-Unis d’Afrique Subsaharienne (EUAS) ou United States of Sub-Saharan Africa (USSA) se veut pragmatique et s'appuie sur une stratégie systémique de politique industrielle. Son approche holistique et simultanée rompt avec les modèles de pensée linéaires et des schémas économiques qui ont échoué. La création d'écosystèmes productifs et des péréquations intersectorielles favoriseront une viabilité macroéconomique et une rentabilité des investissements dans le fonds dédié. Par Francis Journot le mercredi 26 mars 2025

Ni fédération ni autorité supranationale, un modèle de coopération qui respecte la souveraineté des États

Afin de rassembler le plus largement les Etats de la région et leurs populations autour d’un projet commun structuré et populaire mais aussi d’intérêt général, le programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne adopte le nom ou marque d’exploitation Etats Unis d’Afrique subsaharienne (EUAS) ou United strates of Subsaharan Africa (USSA). Son concept et ses analyses en matière d’industrie, de mécanismes financiers et de développement sont issus des travaux de recherche en économie appliquée de son fondateur depuis une quinzaine d’années.

La construction d’une communauté économique homogène d’Etats d’Afrique subsaharienne confrontés à de mêmes problématiques démographiques et de malnutrition, pourrait s'avérer appropriée. Ni fédération ni autorité supranationale, ce modèle de coopération qui n’entamera pas la souveraineté des États, pourrait ainsi favoriser l’intégration économique, la solidarité et la stabilité régionale. Plus économiquement opérationnel et exécutif que politique, le groupement devra parfois savoir s’exonérer d’idéologies pour mieux concilier les impératifs que sont la préservation de l’environnement et l'industrialisation qui fera reculer l'extrême-pauvreté. Cette alliance plus profitable que contraignante pour ses membres, pourrait d’abord séduire 20 à 40 pays puis rassembler à terme, l’ensemble de la région autour du programme.

La mutation d’activités et d’emplois informels élargira l’assiette fiscale et offrira alors de nouvelles ressources aux pays africains. La capacité d’un Etat à lever de l’impôt constitue l’un des critères sur lesquels s'appuient les institutions financières. Les Etats emprunteront donc plus facilement. Ils pourront financer et bâtir souverainement de plus en plus d'infrastructures et de services publics. Une mutualisation de moyens et des collaborations au sein de nouvelles chaines de valeurs alors disséminées dans des pays d’Afrique subsaharienne, génèreront de la cohésion et seront de nature à apaiser des conflits ethniques ou des relations entre nations africaines. Le rôle central des femmes au sein du projet, permettra d’enrayer l’explosion démographique en 2 générations et de juguler ainsi un chaos humanitaire annoncé.

Le projet des États-Unis d'Afrique subsaharienne (EUAS) se différencie radicalement du concept politique panafricain des « États-Unis d'Afrique » né en 1924, repris dans les années 40 et relancé en 2007 par le président libyen Mouammar Kadhafi qui prônait un État fédéral unique et autoritaire. Mais ces tentatives d’instauration des États Unis d’Afrique en tant que fédération politique, n’ont jamais recueilli l'adhésion de nations africaines qui entendent garder leur souveraineté.

60 ans d’aide au développement (APD), 50 ans de CEDEAO, plan de l’OUA en 1980 et de l’UA en 2015 ou politiques des institutions internationales, l’industrie de l’Afrique subsaharienne n’a jamais décollé et parfois reculé dans certains pays. Peut-être est-il temps de changer de modèle

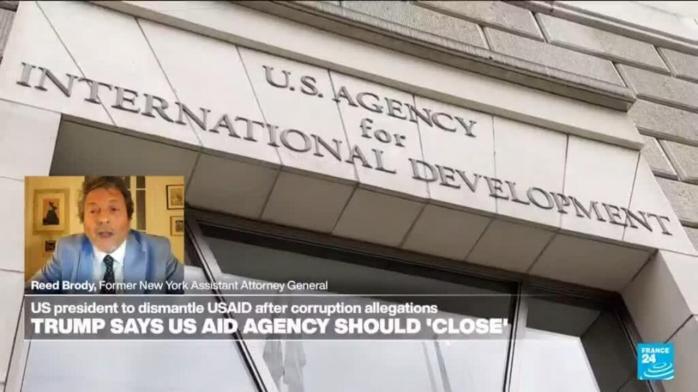

Vers une aide publique au développement (APD) réduite

L'argent public consacré à l'aide publique au développement (APD) a souvent été gaspillé durant 6 décennies. Son manque d'efficience est fréquemment dû à des détournements et à une déperdition des fonds. Dispersés dans une myriade d’organisations au fonctionnement coûteux, les dons servent rarement l’objectif initial de développement économique. Les USA ont récemment annoncé la suppression de 92% des financements de programmes à l'étranger de l’USAID et l’APD européenne pourrait baisser de 30 ou 40 % au cours des prochaines années. Les pays d’Afrique subsaharienne compteront parmi les plus impactés.

Pourquoi la création spécifique des Etats Unis d’Afrique subsaharienne est nécessaire

Plus on agrandit le spectre moins on parvient à rassembler. Le cadre trop large de l’Union Africaine (UA) ne lui permet pas de fédérer et la multiplicité de ses objectifs conduit à l'immobilisme depuis 60 ans. Aussi convient-il de ne pas reproduire les mêmes erreurs. L’orientation doit être précise et la vision claire.

Une appartenance au même continent ne motive pas systématiquement une union de l’ensemble des pays. Citons les USA qui ne comptent guère le Canada, le Mexique ou Cuba ni d'autres pays d'’Amérique Centrale et du Sud. Une union économique d’Etats dont la plupart des intérêts diffèrent, s’avère rarement bénéfique pour l’ensemble de ses pays membres. Il faut tenir compte de paramètres économiques, historiques, culturels, sociologiques et géopolitiques. Aussi le cadre d’une union africaine subsaharienne apparait plus adapté.

De même, l’axe politique ou idéologique de développement Europe-Méditerranée-Afrique souvent prôné par des personnalités politiques françaises dont les intérêts ou les liens avec des pays du Maghreb ont parfois été démontrés, questionne. Ce travail de lobbying, également exercé par l’Union européenne mais aussi par les Etats-unis d'Amérique avec un axe USA-Maghreb-Afrique, favorise la constitution de hubs technologiques, industriels et financiers sur la rive sud de la méditerranée. Mais il peut sembler inapproprié car de nature à instaurer une hiérarchie économique, politique et religieuse entre les pays arabes du nord du continent et ceux de l'Afrique subsaharienne. Il est peu certain que les subsahariens apprécient ces manœuvres et une évidente préférence.

Pour stabiliser l’Afrique subsaharienne, il faut d'abord recréer des équilibres. Les quelques pays méditerranéens concernés comptent moins d’une centaine de millions d’habitants quand les 48 pays subsahariens affichent une population 13 fois supérieure et une surface 4 fois plus importante. Pourtant, ni les pays méditerranéens ni les institutions internationales ni les colloques Europe-Afrique qui entretiennent une confusion entre les régions de l'immense continent, n'ont jamais reçu mandat du milliard trois cent millions d'habitants des Etats subsahariens pour parler au nom de l’Afrique entière et soumettre ainsi l'industrialisation et le développement de ceux-ci au bon vouloir de pouvoirs politiques aux intérêts opposés. Cette politique témoigne d’une incompréhension occidentale de l’Afrique et d’une vision surannée qui s'apparente à du colonialisme par procuration. Elle accentue une fracture observée depuis quelques années. Alors certes on peut rétorquer à cela que les grandes entreprises s’implantent là où la sécurité de leurs personnels est le mieux assurée mais les EUAS/USSA apportent des solutions.

La fin du rêve d’un certain avenir en France constitue une raison supplémentaire de moderniser l'Afrique

Avec 17/20 millions de personnes originaires du continent voisin comprenant les descendants des générations arrivées depuis les années 50, la France compte la 1ere diaspora africaine d'Europe ou la 2eme des pays occidentaux derrière les USA. Mais les espoirs de vie meilleure de candidats à l’immigration seront le plus souvent déçus. 5 millions de personnes françaises ou étrangères mal logées ou sans abri dont de plus en plus de femmes et d’enfants qui dorment sur les trottoirs froids de Paris, des milliers de mineurs étrangers non accompagnés (MNA) errants qui sont enrôlés dans des réseaux criminels pour dealer, commettre des vols et parfois des meurtres, près de 15/20 000 jeunes filles de 12 à 17 ans placées sous la protection de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) mais qui doivent vendre leurs corps sous la menace de proxénètes, de nombreux migrants qui succombent au crack, des moeurs violentes et une insécurité croissante pour les femmes, des salaires qui ne permettent plus de payer un loyer, se chauffer et manger à sa faim mais aussi des services publics d'éducation, santé et police débordés.

Mais les gouvernements français favorisent une forte immigration qui permet de gonfler artificiellement les chiffres de la croissance d'un PIB national en berne depuis le début des années 2000 et de dissimuler ainsi l’échec de leurs politiques économiques. Le nombre de migrants légaux et illégaux qui arrivent en France, atteint 500 000 chaque an. Les dizaines de milliards d’euros d’argent public empruntés sur les marchés de capitaux et ensuite versés aux nouveaux consommateurs ou dépensés en frais associés, donnent l’illusion d’une économie dynamique même si bon nombre d’achats financés sont importés et ne créent pas d’emplois industriels. Chacun comprendra que la France très endettée ne pourra plus continuer très longtemps cette politique de fuite en avant ou de cavalerie financière. Parmi les autres effets délétères, la fragilisation de familles d'origine africaine précédemment arrivées qui pensent, comme toutes celles exposées à la misère, que les dernières vagues d’immigration les confrontent un peu plus aux problèmes de logement, d’emploi et d’insécurité. D'autres pays de l’UE connaissent des difficultés similaires à des degrés divers.

L’offensive de la Chine et de quelques autres pays envers la France et l'occident, appauvrit les africains

L’UE dont notamment la France et les USA, totalisent une diaspora qui avoisine 100 millions de personnes originaires d’Afrique. Bien qu’ayant souvent adopté la nationalité de leur pays d’accueil, ceux-ci transfèrent régulièrement une part de leurs revenus à leurs familles restées en Afrique. Ce montant annuel de 100 milliards de dollars, contribue à apporter un peu de stabilité politique et économique dans des régions en proie à de multiples difficultés.

Mais quand les pays occidentaux s’affaiblissent, ce sont les foyers issus des vagues d’immigration récentes, qui s’appauvrissent le plus ou sont touchés par le chômage. Ils doivent alors rogner sur les sommes expédiées à des familles qui attendent parfois ces subsides pour se nourrir. De plus, quand les entreprises françaises extraient des ressources énergétiques ou des minéraux critiques en Afrique, les milliards d’euros de taxes et d’impôts français dont elles s’acquittent, financent des aides et services publics qui profitent après aux familles africaines de France comme aux autres et participent d’une activité économique générale qui fournit de l’emploi au plus grand nombre. Le pétrole fait aussi rouler la voiture qui amène leurs enfants à l’école et l’uranium alimente la centrale nucléaire qui les éclaire, les chauffe et leur offre toute la modernité.

La Chine interne et esclavagise encore aujourd'hui des Ouïghours, Kazakhs et autres minorités musulmanes. Alors qu'attendre de sociétés chinoises qui viennent avec leurs personnels et considère que seuls quelques emplois très subalternes ou proches de l’esclavage comme ceux de dizaines de milliers enfants qui creusent les mines, peuvent être remplis par la main d’œuvre locale. Le plus souvent, les Etats africains n'obtiennent que le paiement d’un modeste droit de concession souvent sous-évalué. Les africains qui vivent en France et ceux qui résident en Afrique, ne récolteront jamais des fruits de l’enrichissement de la Chine ou d’autres pays comme l’Inde, la Russie, des pays du Proche-Orient et Moyen-Orient etc.

Des interdépendances économiques entre l’Afrique subsaharienne et les pays occidentaux qui hébergent les diasporas africaines, sont certaines. Ainsi, quand un Etat africain pense négocier un contrat avantageux avec certains pays, il peut en réalité appauvrir le pays d'accueil d'une diaspora qui diminuera ensuite sa contribution à son économie de plusieurs centaines de millions ou milliards d’euros à terme.

Quand des dictatures ressuscitent la période coloniale française pour s’exonérer de leur pillage de l’Afrique subsaharienne

Les dictateurs tels que Xi Jinping ne sont guère les amis des peuples africains. La Chine et d’autres pays continuent en 2025 de torturer et d’assassiner leurs opposants politiques mais tentent par ailleurs de justifier leur colonisation de l’Afrique, en convoquant la lointaine période coloniale de la France dont les derniers acteurs ont rendu l’âme depuis très longtemps.

Aussi est-il regrettable que de supposés intellectuels et militants politiques français ou africains en mal de reconnaissance exhument aussi le colonialisme pour en faire un combat idéologique et leur fonds de commerce médiatique. Ceux-ci prennent cependant soin d'occulter la traite négrière arabo-musulmane qui a duré 13 siècles ainsi que la traite intra-africaine. Mais en jouant contre le camp économique de la France et de l’Afrique, ils se révèlent complices objectifs de dictatures étrangères violentes et du djihadisme islamique qui gangrène toute l’Afrique quand au contraire, la majorité des 17/20 millions d’habitants d’origine africaine qui vivent dans l’hexagone et leurs familles et amis qui vivent en Afrique ne sont pas dupes et ne souhaitent pas ouvrir des cicatrices et polémiques dépassées qui pourraient diviser et aller ainsi à l’encontre du développement de l’Afrique et d'un objectif plus vital de réduction de la pauvreté et de la faim. Aujourd’hui, ils aiment pour la plupart la France et se soucient surtout de leur avenir mais beaucoup s’inquiètent néanmoins de la mainmise de nouvelles puissances étrangères sur les richesses de l’Afrique subsaharienne.

Une relation française et des liens avec l’Afrique subsaharienne sans équivalents dans les autres pays

Avec la plus importante diaspora africaine d’Europe, une histoire commune, une langue francophone et un lien vivant avec de nombreux pays, la France est sans conteste le pays occidental le plus proche de l’Afrique subsaharienne et celui qui la comprend le mieux. Mais on peut regretter que les gouvernements français qui se succèdent depuis 60 ans n’aient pas su mieux cultiver ce lien particulier. La France recèle un grand nombre de professionnels diplômés qui ont souvent conservés des liens forts avec les membres de leurs familles dans des pays que leurs parents et grands-parents ont quittés il y plusieurs dizaines d’années. Bon nombre parmi eux pourraient vouloir travailler à nos côtés pour construire l’Afrique de demain. Citons pour exemple ce discours très inspirant prononcé lors d’un colloque franco-africain par une experte en Douane Franco-Gabonaise « je porte en moi ce lien vivant entre l’Afrique et la France. Un pont entre deux cultures, deux territoires, une même langue : le français, moteur d’échanges humains et économiques. Aujourd’hui, ce métissage prend tout son sens dans mon parcours professionnel, tourné vers les échanges internationaux et la coopération économique francophone. Une expérience riche, rassemblant des femmes et des hommes venus du Gabon, de la France, du Congo Brazzaville et Kinshasa, du Cameroun, Tchad, Sénégal, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin mais aussi de la diaspora africaine de France. Un symbole fort du lien entre nos rives, nos pays, nos énergies ».

La genèse du programme d'industrialistion de l'Afrique subsaharienne

La méthodologie à 360° des Etats-Unis d’Afrique subsaharienne (EUAS) ou United States of Sub-Saharan Africa (USSA), permet de proposer une approche systemique et holistique autour d’une synchronisation de tous les vecteurs de développement. Ce dernier volet est le fruit d’une synthèse des travaux de prospective économique entrepris depuis plusieurs années dont le Plan de régionalisation de production Europe Afrique qui prône une importante collaboration entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne pour transférer des savoir-faire et technologies industrielles indispensables au développement, le Programme pour l'industrialisation de l'Afrique subsaharienne en moins de 20 ans qui expose un plan concret de 1 000 milliards d’euros (1 trillion US dollars) financé par un fonds dédié et Africa Atlantic Axis qui trace de nouvelles voies d’exportation lors de l’industrialisation africaine. International Convention for a Global Minimum Wage permettrait d’accélérer l’éradication de l’extrême pauvreté et de la malnutrition.

Les solutions avancées sont elles-mêmes issues d'un cheminement intellectuel réalisé au cours de longs travaux de recherche et milliers de pages rédigées depuis plus de 15 ans en matière d’équilibres structurels et financiers détruits au sein d’économies occidentales et des réponses à apporter dont une part publiée dans des médias nationaux français et étrangers. Afin de mieux appréhender l’esprit des États-Unis d’Afrique subsaharienne, il faut revenir sur le concept économique Collectivité Nationale publié sur le site du Figaro en mai et juin 2016 puis en septembre 2017. Bien que devant être mis en œuvre par la structure de droit privé dotée d’un fonds d’investissement, le projet Collectivité Nationale pourrait revêtir à terme un caractère officiel avec une inscription dans le marbre de la constitution française qui pérenniserait un devoir de souveraineté et de protection d’intérêts nationaux trop souvent bradés. A son instar, le concept EUAS/USSA développé selon un même processus, prévoit de transférer la marque d’exploitation « États-Unis d’Afrique subsaharienne » à l'organisation africaine officielle qui sera créée au terme de la mission.

Filiation intellectuelle et conceptuelle entre Collectivité nationale et États-Unis d’Afrique subsaharienne

Les concepts économiques Collectivité nationale et États-Unis d’Afrique subsaharienne s’inscrivent dans une même logique : créer ou restaurer des équilibres économiques et sociaux que la mondialisation et les choix financiers passés ont fragilisés. Le premier vise à réindustrialiser la France en fédérant épargne nationale, investisseurs privés et État au sein d’un dispositif autonome mais aligné sur l’intérêt général. Le second transpose cette démarche à l’échelle régionale, en proposant une coopération pragmatique capable de libérer l’Afrique subsaharienne de sa dépendance extérieure et de l’inefficacité de l’aide publique au développement. Tous deux reposent sur une conviction centrale : seule une approche systémique, articulant production, emploi, cohésion sociale et souveraineté économique, permet de recréer une dynamique de prospérité durable. Ils ne s’opposent pas mais se complètent et créent des synergies, traçant les contours d’une stratégie de développement intégrée, applicable aussi bien dans un contexte national européen que dans un cadre régional africain.

Des travaux économiques qui s'appuient aussi sur des fondements pertinents et solides

Les 2 projets s'ancrent dans une tradition qui va du nationalisme économique du XIXe siècle aux approches critiques contemporaines de la mondialisation. L'articulation de contributions majeures de cette pensée économique participe d'une continuité entre recherche académique et application stratégique.

Politique industrielle et rôle de l’État : Dès la fin du XVIIIe siècle, Alexander Hamilton (Report on Manufactures, 1791) souligne que l’État doit jouer un rôle moteur dans l’industrialisation par des mécanismes de protection (tarifs), de soutien (subventions) et d’investissement (infrastructures). Friedrich List (1841) approfondit cette logique avec la notion de protectionnisme éducateur, qui postule que les industries naissantes doivent être protégées jusqu’à atteindre une compétitivité internationale suffisante.

Croissance et innovation : Les théories de la croissance endogène (Romer, 1990 ; Lucas, 1988) démontrent que l’innovation, le capital humain et la recherche-développement sont des moteurs internes essentiels de la croissance économique durable. Au moment où l’IA s’impose, les approches schumpétériennes (1939) qui insistent sur l’importance de l’innovation sont plus que jamais d'actualité.

Industrialisation et rattrapage : Paul Rosenstein-Rodan (1943) développe la théorie du big push, selon laquelle des investissements massifs et coordonnés enclenchent le processus d’industrialisation. Alexander Gerschenkron (1962) montre quant à lui que les pays en retard peuvent accélérer leur rattrapage en s’appuyant sur des institutions financières adaptées et des investissements lourds.

Dépendance et domination : Raúl Prebisch (1950) et André Gunder Frank (1973) mettent en évidence que le sous-développement résulte moins d’un retard structurel que d’une insertion asymétrique dans le système capitaliste mondial, où le « centre » exploite la « périphérie ». Cette lecture critique justifie la recherche d’autonomie productive et commerciale, notamment en Afrique subsaharienne.

Régulation sociale : Joan Robinson (1962) rappelle que le fonctionnement spontané du marché du travail produit des déséquilibres et des inégalités. Elle insiste sur la nécessité de régulations publiques — telles que le salaire minimum ou des normes sociales — pour protéger les travailleurs et préserver la cohésion sociale.

Vision systémique et compétitivité : Enfin, Michael Porter (1990) introduit l’importance des clusters et des écosystèmes industriels dans la compétitivité nationale. Cette approche souligne la pertinence d’une stratégie intégrée, combinant industrie, emploi, innovation et institutions.

Collectivité nationale s’inscrit dans la tradition de Hamilton, List, Romer et Robinson, en articulant politique industrielle, innovation et régulation sociale. États-Unis d’Afrique subsaharienne prolonge les analyses de Prebisch, Frank, Gerschenkron et Rosenstein-Rodan, en insistant sur l’autonomie régionale et le rattrapage coordonné. Ensemble, ils traduisent une même logique systémique : industrialiser, protéger, investir et réguler afin de bâtir une prospérité durable et partagée. Cependant, à l'heure où l’IA rebat sans cesse les cartes de l’économie mondiale, il nous faudra ajuster notre modèle pour en tirer le meilleur parti.

Impacts potentiels de l’IA sur les deux projets et pistes pour en tirer parti

L’intelligence artificielle (IA) est une technologie de rupture qui transforme radicalement les modèles de production, de distribution et de gouvernance. Dans le cadre des projets Collectivité nationale et États-Unis d’Afrique subsaharienne, son rôle est double : instrument de modernisation industrielle et levier d’autonomie stratégique.

En ce qui concerne le concept Collectivité nationale, centré sur la réindustrialisation et la souveraineté productive française, l’IA peut compenser le déficit d’économies d’échelle par une automatisation. Les usines intelligentes, dotées de systèmes prédictifs, permettront de réduire les coûts de maintenance, d’optimiser l’utilisation des matières premières et de limiter les ruptures d’approvisionnement. L’IA renforcera aussi la qualité et la traçabilité, notamment dans la pharmacie, l’agroalimentaire et les biens technologiques. Sur le plan organisationnel, elle facilitera la mise en réseau de PME et de clusters régionaux, selon une logique d’écosystèmes industriels intégrés. L'IA représente un atout pour la recherche et l’innovation, permettant d’accélérer le développement de médicaments, matériaux ou procédés énergétiques, soutenant ainsi la compétitivité à long terme.

Pour le projet les États-Unis d’Afrique subsaharienne, l’IA constitue une opportunité de "leapfrogging" soit un saut technologique permettant de surmonter certaines étapes classiques du développement même s'il faudra en préserver certaines pour créer les centaines de millions d’emplois dont l’Afrique subsaharienne a besoin. Dans l’agriculture, l’IA appliquée à l’imagerie satellite ou aux capteurs connectés favorise l’agriculture de précision, améliorant rendements et durabilité. Dans la santé, des solutions de diagnostic assisté par IA peuvent pallier le manque de médecins et d’infrastructures, tandis que l’éducation numérique élargit l’accès au savoir, y compris dans les zones rurales. Dans la finance, l’IA renforce l’inclusion grâce aux systèmes de paiement mobile et aux outils de micro-assurance. Sur le plan institutionnel, elle permet de fiabiliser les statistiques publiques, de soutenir la planification économique et de renforcer la lutte contre la corruption via des systèmes de suivi automatisé.

Dans les deux cas, il nous faudra éviter une dépendance accrue aux seuls acteurs extérieurs qui nous ferait subir une domination technologique et économique. Il sera nécessaire de développer des compétences locales, d’investir dans des infrastructures de données souveraines, et de promouvoir des partenariats équilibrés. L’IA sera ainsi un vecteur de souveraineté et d’inclusion. Elle doit être intégrée comme un pilier transversal des deux projets, au service d’une réindustrialisation durable, d’une autonomie régionale et d’une prospérité partagée.

Comment financer l'industrialisation de l'Afrique subsaharienne

Le fonds d’investissement dédié au « programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne » devra se doter 1 000 milliards d’euros en 20 ans. Il sera abondé par des capitaux privés et le transfert d’une part de la dotation annuelle (224 milliards de dollars en 2023) d’aide publique au développement (APD) bilatérale et multilatérale fournie par les 32 pays du Comité d'aide au développement (CAD) de l’OCDE. Nous pourrions aussi orienter une part des 300 milliards de dollars annuels de prêts ou dons promis au pays en développement dans le cadre de la COP 29.

Le programme d'industrialisation s’organisera ainsi : 30 % sera consacré à la création de 100 zones d’activités industrielles et commerciales modernes et sécurisées dans une quarantaine de pays. 40 % ira vers des prêts aux entreprises locales et étrangères, participations dans des projets à haut potentiel. 30 % servira à ériger 100 villes écologiques proches des zones industrielles qui accueilleront 150/200 millions d’habitants.

Il est certain que les pays donateurs préfèreront convertir leur argent public en capitaux privés placés dans un fonds d’investissement qui les préservera et les rétribuera. Cette bonne gestion de deniers publics auparavant dépensés à fonds perdus avec peu d’efficience sur le développement des pays aidés, satisfera chacun. Les montants seront déductibles des contributions annuelles d’aide proportionnelle au revenu national brut (RNB) recommandée par l’ONU.

Il nous faudra néanmoins, en attendant que les projets industriels produisent des effets, user de dispositifs de compensation et nous adosser à des investissements extérieurs afin de satisfaire aux impératifs de rentabilité et de garantir ainsi aux pays investisseurs, un rendement minimum dès la première année. Le cap clair de notre concept d’écosystème financier et industriel qui tracera de nouvelles voies, séduira un univers de la finance et de l’entreprise en quête de perspectives dans un environnement géopolitique mondial en mutation.

Gouvernance, transition et évolution de la structure

D'abord outil de gestion privé et opérationnel, l'EUAS/USSA aura vocation à devenir au terme de la mission, une organisation officielle africaine de référence, garante d'une unité régionale et des intérêts des pays qui la composeront. Afin d’y parvenir mais aussi de répondre au mieux dans cet intervalle aux attentes de centaines de millions d’africains en matière d'éradication de l'extrême pauvreté et de la malnutrition, d'emploi, de sécurité et de modernisation de la région, la gouvernance de l'entité exécutive qui posera les bases de la construction de la future institution internationale, s'articulera autour d'une équipe solide et expérimentée de très haut niveau composée du fondateur du projet, d'une présidente, de directeurs généraux et chefs de projet comptant parmi les meilleurs spécialistes mondiaux en chaque domaine. Leur détermination et leur efficacité sauront convaincre les marchés financiers et des grandes entreprises de rejoindre le programme et de créer de l’activité.

Sans sécurisation, il sera peu aisé de faire venir les capitaux et les grandes entreprises occidentales

Le colonel Mouammar Kadhafi souhaitait une armée des États-Unis d‘Afrique pour défendre le continent contre des agressions extérieures ou porter le fer hors des frontières. Mais à part peut-être la Chine qui a commencé à mettre l’Afrique en coupe réglée pour s’approprier ses terres rares ou agricoles, on ne voit pas qui serait assez fou pour déclarer la guerre à 48 pays. Aussi faut-il une armée adaptée aux problématiques sécuritaires actuelles avec à la fois un rôle militaire et de gendarmerie et des hommes parfaitement entrainés et rompus à la guerre pour affronter une menace djihadiste parfois guidée et financée par des puissances étrangères qui profitent des désordres occasionnés pour s’enrichir ou imposer leur idéologie. Cette force doit être aussi capable de résoudre humainement des conflits ethniques entre populations locales. A cet égard, la création d’un nouvel échelon de juridiction irait de pair. Au-delà de l’enjeu sécuritaire, une armée forte et une justice impartiale, constitueront des vecteurs d’unité et de fierté africaine. Cela construira l’Afrique de demain.

La protection des nouvelles zones industrielles installées et des sites miniers les plus convoités nécessitera un effectif de 100/120 000 hommes à l’horizon 2040/2050 avec un objectif de 40 000 hommes en 2030, encadrés, formés et bien armés, mobiles et équipés de moyens d’intervention rapides, logés dans des bases militaires, correctement rémunérés et peu corruptibles. Parallèlement, une force militaire de maintien de la paix et d’intervention qui montera en puissance pour atteindre un nombre de 600 000 hommes en 2050, se greffera au premier dispositif et pourrait pacifier l’ensemble de la région ou prévenir d’autres situations de danger. Par ailleurs, des pays comme la RDC, le Mali, le Niger, le Burkina-Faso, le Mozambique, la République centrafricaine et de nombreux autres pays qui disposent d’importantes réserves minières convoitées par des pays voisins hostiles ou des djihadistes, qui ont déjà perdu ou perdront des mines, pourraient aussi considérer tout l'intérêt d’une mutualisation de moyens économiques et militaires.

Au rythme démographique et de croissance actuelle, le PIB annuel de la région devrait atteindre 6 000 Mrds d’euros pour la région en 2050. Un budget militaire annuel de 25 Mrds d’euros pour une armée de 700 000 hommes dont matériels terrestres, d’aviation et de marine, n’en constituerait que 0.4 %. Comparativement, un pays comme l’Inde dont le nombre d’habitants est proche de celui de la population totale des pays d’Afrique subsaharienne, consacre 80 Mrds de dollars par an à sa dépense militaire soit 2 % de son PIB de 4 000 Mrds de dollars pour un effectif de 3 millions de membres actifs dont la moitié de forces paramilitaires. La Chine consacre 1.7 % du PIB avec 2.3 millions de militaires et 220 Mrds de dollars.

Cependant, compte tenu d’une structure géographique, économique et politique très différente mais aussi d’une dépendance financière croissante envers la Chine qui grèvera les budgets et qui par ailleurs, impose peu à peu ses sociétés militaires privées, il n’est même pas certain que notre hypothèse raisonnable et basse de dépense militaire puisse être facilement financée par des Etats qui rechigneront à mettre la main à la poche et préféreront le plus souvent conserver leur armée nationale avant la constitution d’une armée africaine dont l’importance garantirait la sécurité de leurs pays.

Mais sans sécurité, il est difficile de faire venir des capitaux et des industries et à l’inverse, sans prospérité, pas de budget pour une armée moderne. Il faut donc sortir de la quadrature du cercle en restructurant l’économie et en créant de nouvelles ressources.

Des mandats de gestion afin que l’armée et l’économie soient financées par de nouvelles ressources

La structure ad hoc qui réunira en son sein un ensemble d’expertises spécifiques dont même les gouvernements africains les plus pléthoriques ne disposent pas, sera ainsi taillée pour les plus grands défis. Celle-ci pourrait se voir confier des tâches relevant habituellement des attributions de ministères et bénéficier de transferts de compétences nationales indispensables à l'accomplissement du projet global sans pour autant entamer la souveraineté d'Etats puisque cela s’apparenterait plutôt, au regard de notre statut, à un mandat de gestion délivré pour un temps déterminé à un prestataire de services chargé de négocier au plus près des intérêts de ses clients.

Ces mandats de renégociation et de gestion confiés à l’EUAS/USSA constitueront des instruments puissants de transformation économique qui permettront parfois de contourner des blocages structurels. Ils concerneront principalement les contrats commerciaux et miniers, flux économiques et douaniers, ports, structuration fiscale et sociale. Une stratégie minière pourrait multiplier le PIB minier et les recettes publiques captées. De nouveaux tarifs douaniers protégeront mieux les emplois informels face à la submersion de produits chinois bas de gamme et favoriseront la création de nouveaux postes dans des industries. Une harmonisation administrative à l’échelle de la région et une base de données partagée, fluidifieront une coopération entre les Etats et prépareront une future Afrique unie.

Ainsi ces mesures procureront 2 000 Mrds d'euros supplémentaires d’ici 2050 à l’Afrique subsaharienne et permettront donc de financer le coût militaire de 400 milliards d’euros en 25 ans mais aussi des infrastructures et services publics dans tous les pays et s’ajouteront aux 1 000 Mrds d’euros du plan d’industrialisation. Mais d’autres axes de financement sont à l’étude. Les sommes cumulées décupleront les effets positifs sur l’économie de la région subsaharienne. De plus, le haut niveau de traitement des militaires fera émerger une classe moyenne supérieure en termes de revenus qui réinjectera dans l’économie africaine les milliards d’euros perçus et permettra aussi de mieux structurer la société civile. Une indispensable exemplarité fournira un précieux modèle à une jeunesse souvent tournée vers l’occident.

Une possible complémentarité des EUAS avec l’UA et la ZLECAF

Depuis la création de l’Organisation de l'unité africaine (OUA) en 1963 remplacée par l'Union africaine (UA) en 2002, les tentatives d’intégration économique n’ont jamais porté pleinement leurs fruits. Le cadre de libre-échange de la ZLECAF est utile mais peut apparaitre trop endogène et impuissant sans base industrielle africaine solide. Aussi ces 2 organisations pourraient stagner encore longtemps. En revanche, le projet États-Unis d’Afrique Subsaharienne (EUAS) qui bénéficie d’un programme structuré pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne, s’affirme déjà comme la référence pragmatique en matière d’industrialisation et son modèle pourrait progresser indépendamment d'autres structures existantes. Pour autant, l’EUAS est consciente de l’importance de la légitimité politique que l’UA pourrait lui apporter. Le travail accompli par la ZLECAf pour harmoniser les normes et fluidifier les échanges intrarégionaux apparait aussi utile. Loin de s’opposer, ces 3 initiatives pourraient s’enrichir mutuellement : l’UA par sa diplomatie, la ZLECAf par son cadre d'échanges, l’EUAS par son efficacité opérationnelle. Cette synergie n'exclurait aucune institution mais capitaliserait sur leurs forces respectives. Elle offrirait ainsi à l’Afrique subsaharienne, une feuille de route crédible pour transformer son potentiel en prospérité.

Pourquoi la France et l’UE mais aussi les USA ne pourront qu’adhérer au projet Etats-Unis d’Afrique subsaharienne

Pour des raisons économiques d’abord car la france est en panne de croissance depuis de nombreuses années, l’Allemagne longtemps épargnée voit maintenant son économie reculer et bon nombre d’autres pays de l’Union européenne connaissent de semblables difficultés. Aussi faut-il créer de nouveaux marchés pour retrouver de l’activité et de la croissance. Dans le cadre d’une régionalisation de productions industrielles entre les deux continents, le projet Etats Unis d’Afrique subsaharienne et son programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne pourraient offrir à la France et à l'UE de nouvelles perspectives d’échanges. De plus, l’émergence de centaines de millions de nouveaux consommateurs de classes moyennes et supérieures pallierait dans les secteurs de l’automobile allemande et du luxe français, la perte ou la diminution du nombre de clients américains ou chinois.

Puis pour des raisons géopolitiques car l’Europe est de plus en plus exclue d’une politique internationale ou les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde apparaissent comme les principaux acteurs d'un monde désormais structuré autour d'intérêts divergents, d'idéologies opposées et de conceptions concurrentes de la puissance. L’Occident a commis l’erreur historique de pousser progressivement la Russie, plutôt européenne, dans les bras de la Chine, maintenant rejointes par l’Inde pour constituer un nouvel axe d’influence. Mais les grandes puissances redéfinissent activement leur stratégie, leur discours et leur position sur l'échiquier mondial. A présent, cette situation représente une menace pour la sécurité et la stabilité en Europe.

L’alliance de circonstance et contre nature entre la Russie, la Chine et l’Inde ne sera guère pérenne mais il s’avérerait néanmoins inconséquent que la France et l’UE ignorent l’unique projet qui leur permettraient de se réconcilier avec certains pays africains et de consolider des rapports avec d’autres en évitant ainsi que les 48 pays d’Afrique subsaharienne leur tournent définitivement le dos et grossissent l’Axe Russie-Inde-Chine ou les BRICS. Par ailleurs, j’expliquai en octobre 2021 dans un article publié dans le Figaro, « Si l'Europe n'aide pas l'Afrique subsaharienne à s'industrialiser, l'immigration explosera »

Pour les USA, c’est l’opportunité de diversifier des chaînes d’approvisionnement et de sécuriser l’accès aux métaux stratégiques, tout en neutralisant l’avancée de Pékin via un partenariat gagnant-gagnant. L’Afrique subsaharienne, lasse des ingérences et des partenariats prédateurs, souhaitent désormais une relation plus équilibrée. Le modèle transitoire de coopération du projet Etats-Unis d’Afrique subsaharienne respectueux de la souveraineté des Etats et capable de convaincre la plupart des pays africains qui ne veulent plus d’une aide au développement (APD) post coloniale inefficiente, constitue une formidable opportunité pour restaurer la confiance entre l’Afrique et l’Occident. Pour les pays occidentaux, le coût de l’inaction serait bien supérieur à celui d'un fort engagement financier car perdre l’Afrique, c’est condamner leurs économies à une dépendance structurelle envers la Chine et à un déclin géopolitique accéléré.

L’Afrique subsaharienne ne deviendra pas miraculeusement le relais de croissance du luxe ou d’autres industries occidentales

Dans le magazine Jeune Afrique en aout 2025, on pouvait lire : "Vuitton, Dior, Cartier… Quand les grandes maisons de luxe cherchent des relais de croissance en Afrique" Oui mais le secteur du luxe shooté aux chiffres records chinois depuis deux décennies pourrait devoir attendre longtemps semblable miracle en Afrique subsaharienne. Avec un chiffre d’affaires ridiculement bas de 5.9 milliards de dollars réalisé par l’ensemble du luxe dans les 55 pays d’Afrique dont l’Afrique du Sud qui en concentre 2,3 milliards de dollars, les adeptes de luxe du continent africain ne sont pas près de compenser un futur recul de marchés européen, américain ou chinois d’un secteur du luxe qui totalisait un chiffre d’affaires de 1500 milliards de dollars en 2024. De même l’industrie automobile européenne est quasiment inexistante en Afrique subsaharienne. L’économiste Bernard Maris disait souvent « L’économie, ce n'est pas compliqué. Il faut que les gens qui travaillent, bouffent et consomment ce qu’ils produisent ». Autrement dit, si on ne crée pas d’emplois en Afrique subsaharienne, il n’y aura pas de marchés. Les industriels européens qui s’installent surtout aux deux extrémités du continent africain et espèrent que la cinquantaine de pays dont la démographie explose, finiront par produire une quantité d’individus de classe moyenne aisée ou supérieure susceptibles d’acheter leurs véhicules ou d'autres biens, devraient y penser. Aussi leur faudra-t-il d’abord construire des partenariats dans le cadre du programme, avant de profiter de nouveaux relais de croissance solides.

Quel sera le taux de croissance généré en Afrique subsaharienne, France, Allemagne et Italie ?

Il est assez probable que les pays d’Afrique subsaharienne qui collaboreront avec les pays industriels européens dans le cadre du programme d’industrialisation des Etats-Unis d’Afrique Subsaharienne, verront souvent leur croissance exploser et que l’ensemble du continent sera irrigué. Certains pays pourront même s’enorgueillir de connaitre à terme des taux de croissance à deux chiffres.

Dès que l’on commence à construire des scénarios, les chiffres donnent le tournis. On réalise alors que les possibilités sont innombrables et les perspectives de croissance, quasiment illimitées, mais ce sont surtout les moyens matériels d’une France qui s’est trop désindustrialisée et a perdu beaucoup d’entreprises industrielles et d’ingénieurs, qui manqueront et détermineront surtout nos limites pour aider bon nombre de pays d’Afrique subsaharienne à s’industrialiser. Alors certes, dès que nous commencerons à prendre ce nouveau virage, la longue expérience française en matière industrielle et des centaines puis des milliers d’entreprises industrielles qui souhaiteront s’investir dans de nouveaux marchés, l’excellence de nos écoles d’ingénieurs, un haut niveau en recherche et surtout le volume de capitaux qu’un tel projet international inédit qui pourrait impliquer une cinquantaine de pays partenaires africains et occidentaux, ne manquera pas de mobiliser, nous permettront d’augmenter rapidement nos capacités et de construire une nouvelle industrie en France et en Afrique. Nous pourrons probablement compter sur l’Allemagne et l’Italie qui ont su conserver davantage d’industrie mais dont les taux de croissance sont maintenant atones, pour relever le challenge à nos côtés. Ceux-ci profiteraient ainsi d'une relation unique de la France avec la région et du leadership d'un projet déjà connu de la plupart des acteurs économiques et politiques africains.

Combien de points de croissance la France pourrait-elle gagner dans le cadre d’une coopération pour l’industrialisation d’une région de plusieurs dizaines de pays sans industrie qui comptera près de 2 milliards d’habitants d’ici 20 ans ? Tant les paramètres à prendre en compte sont multiples, 10 études qui seraient confiées à des cabinets économiques différents, ne produiraient certainement jamais le même chiffre d’évaluation des futurs taux de croissance respectifs qui pourraient être atteints par les pays d’Afrique subsaharienne, la France, l’Allemagne et l’Italie. Compte tenu d'effets d’entraînement macro-économiques et structurels, il apparait réaliste et raisonnable de tabler sur une fourchette de 1 ou 1.5 % de croissance française supplémentaire annuelle avant 5 ans pour atteindre ou dépasser ensuite 3 ou 4 % de croissance annuelle pendant 2 decennies. Néanmoins, le taux de croissance est un indicateur parmi d’autres. La trajectoire et la structure de la croissance sont aussi importantes.

Un pays partenaire comme l’Italie pourrait bénéficier d’une croissance comparable et celle de l’Allemagne pourrait se révéler supérieure. A terme, cette croissance partagée, la meilleure santé d’entreprises françaises et les centaines de milliers d’emplois supplémentaires créés chaque année dans l’hexagone qui génèreront des cotisations sociales et des recettes fiscales, résoudront, à condition que la France soit mieux gérée, le problème du financement des retraites, le rééquilibrage de budgets déficitaires et une résorption progressive de la dette.

Un projet africain majeur et historique qui pourrait initier un nouveau modèle de société

La fondation de l'OUA puis celle de l'UA furent des évènements historiques africains dont on peut néanmoins regretter une absence de vision prospective à la hauteur des enjeux. Pourtant en économie, la trajectoire est fondamentale. La région ne pourra se développer et la société se transformer positivement sans une forte adhésion des populations. C'est le sens de la trajectoire socio-économique que nous nous proposons de mettre en œuvre. De nature à favoriser un nouveau modèle de société et un contrat social africain qui profiteront au plus grand nombre, celle-ci pourrait répondre aux attentes : diminution de la pauvreté et de la malnutrition, davantage de sécurité, de stabilité politique et de bien-être des populations, de développement et de croissance, capacité pour des entreprises locales à investir et à créer de l'emploi mais satisfaction aussi de jeunes africains qui disposeront de l'opportunité de construire leur avenir et celui de l'Afrique dans la dignité au lieu de devoir émigrer par désespoir.

Le projet États-Unis d’Afrique Subsaharienne (EUAS) ou United States of Sub-Saharan Africa (USSA), réaliste, plébiscité et sans équivalent depuis les premières réflexions économiques il y a un siècle, promet de devenir le projet africain majeur et historique des prochaines décennies.

Francis journot est consultant, entrepreneur et fait de la recherche économique. Il est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage

Copie et reproduction interdites - Copyright © 2025 Francis Journot - All rights reserved

The meaning of the United States of Sub-Saharan Africa (USSA)

Major and historic, the groundbreaking economic project "United States of Sub-Saharan Africa” could succeed where international institutions and official development assistance have failed.

A lack of industrialization or decline in certain countries, an increase in extreme poverty in a context of rapid population growth, and a proliferation of ethnic and religious conflicts that could sometimes have been avoided if development and prosperity had been achieved. These are the criticisms that sub-Saharan Africans have levelled at the Organization of African Unity (OAU) and the African Union (AU) since their creation.

It must therefore be acknowledged that all international institutions have failed, with their siloed and fragmented development aid policy (ODA) costing more than €2 trillion in public money over 60 years. At a time when an unprecedented humanitarian and security crisis is looming, a paradigm shift is urgently needed. This is the aim of the more pragmatic United States of Sub-Saharan Africa (USSA) project, which has set itself the goal of industrializing sub-Saharan Africa in less than 20 years. Francis Journot Wednesday, March 26, 2025

Neither a federation nor a supranational authority, a model of cooperation that respects the sovereignty of states

In order to bring together the states of the region and their populations more broadly around a structured and popular common project but also in the general interest, the program for the industrialization of sub-Saharan Africa has adopted the name or operating brand United States of Sub-Saharan Africa (USSA) or Etats Unis d’Afrique subsaharienne (EUAS). Its concept and analyses in the areas of industry, financial mechanisms, and development are based on the economic work of its founder over the past fifteen years.

The creation of a homogeneous economic community of sub-Saharan African states facing the same demographic and malnutrition issues could prove appropriate. Neither a federation nor a supranational authority, this model of cooperation, which will not undermine the sovereignty of states, could thus promote economic integration, solidarity, and regional stability. More economically operational and executive than political, the group will sometimes have to set aside ideologies in order to better reconcile the imperatives of environmental preservation and industrialization, which will reduce extreme poverty. This alliance, which is more beneficial than restrictive for its members, could initially attract 20 to 40 countries and eventually bring the entire region together around the program.

The transformation of informal activities and jobs will broaden the tax base and provide new resources for African countries. A state's ability to raise taxes is one of the criteria on which financial institutions rely. States will therefore find it easier to borrow. They will be able to finance and build more and more infrastructure and public services independently. The pooling of resources and collaboration within new value chains spread across sub-Saharan African countries will generate cohesion and help to ease ethnic conflicts and improve relations between African nations. The central role of women in the project will help to curb population growth within two generations and thus prevent the predicted humanitarian chaos.

The United States of Sub-Saharan Africa (USSA) project differs radically from the pan-African political concept of the "United States of Africa" born in 1924, revived in the 1940s and relaunched in 2007 by Libyan President Muammar Gaddafi, who advocated a single, authoritarian federal state. However, these attempts to establish the United States of Africa as a political federation have never gained the support of African nations that wish to retain their sovereignty.

Despite 60 years of official development assistance (ODA), 50 years of ECOWAS, the OAU plan in 1980 and the AU plan in 2015, and the policies of international institutions, industry in sub-Saharan Africa has never taken off and has even declined in some countries. Perhaps it is time to change the model.

Towards reduced official development assistance (ODA)

Public money spent on official development assistance (ODA) has often been wasted over the past six decades. Its lack of efficiency is frequently due to misappropriation and loss of funds. Scattered across a myriad of costly organizations, donations rarely serve their original purpose of economic development. The US recently announced the elimination of 92% of USAID's overseas program funding, and European ODA could fall by 30 or 40% over the next few years. Sub-Saharan African countries will be among the most affected.

Why the specific creation of the United States of Sub-Saharan Africa is necessary

The broader the spectrum, the less likely it is to bring people together. The overly broad framework of the African Union (AU) prevents it from uniting people, and its multiple objectives have led to 60 years of stagnation. We must not repeat the same mistakes. The direction must be precise and the vision clear. Belonging to the same continent does not automatically motivate all countries to unite. Take the United States, for example, which does not include Canada, Mexico, Cuba, or other countries in Central and South America. An economic union of states with mostly differing interests is rarely beneficial to all of its member countries. Economic, historical, cultural, sociological, and geopolitical factors must be taken into account. The framework of a sub-Saharan African union therefore seems more appropriate.

Similarly, the political or ideological axis of Europe-Mediterranean-Africa development, often advocated by French politicians whose interests or ties to the Maghreb countries have sometimes been demonstrated, raises questions. This lobbying, also carried out by the European Union but also by the United States of America with a US-Maghreb-Africa axis, promotes the creation of technological, industrial, and financial hubs on the southern shore of the Mediterranean. However, it may seem inappropriate as it is likely to establish an economic, political, and religious hierarchy between the Arab countries of the north of the continent and those of sub-Saharan Africa. It is unclear whether sub-Saharan Africans appreciate these maneuvers and the obvious preference.

To stabilize sub-Saharan Africa, a balance must first be restored. The few Mediterranean countries concerned have less than 100 million inhabitants, while the 48 sub-Saharan countries have a population 13 times larger and an area four times greater. However, neither the Mediterranean countries nor the international institutions nor the Europe-Africa conferences, which maintain confusion between the regions of this immense continent, have ever been mandated by the 1.3 billion inhabitants of the sub-Saharan states to speak on behalf of the whole of Africa and thus subject their industrialization and development to the whims of political powers with conflicting interests. This policy reflects a Western misunderstanding of Africa and an outdated vision that resembles colonialism by proxy. It accentuates a divide that has been observed for several years. Of course, one could argue that large companies set up where the safety of their personnel is best assured, but the EUAS/USSA provide solutions.

The end of the dream of a certain future in France is another reason to modernize Africa.

With 18 to 20 million people originating from the neighboring continent, France has the largest African diaspora in Europe and the second largest in the Western world after the US. But the hopes of a better life for immigration candidates will most often be disappointed: 5 million people in poor housing, including more and more women and children sleeping on the cold sidewalks of Paris, thousands of unaccompanied foreign minors (MNA) wandering the streets and being recruited into criminal networks to deal drugs, commit theft and sometimes murder, 20,000 girls aged 12 to 17 placed under the protection of Child Welfare Services (ASE) but under the control of pimps, sell their bodies, many migrants succumb to crack cocaine, violent behavior and growing insecurity for women, minimum wages that no longer cover rent, heating, and food, and overwhelmed public services in education, health, and policing.

French governments promote high levels of immigration, which artificially inflates national GDP growth figures, which have been sluggish since the early 2000s, and thus conceals the failure of their economic policies. The number of legal and illegal migrants arriving in France reaches 500,000 each year. The tens of billions of euros of public money borrowed on the capital markets and then paid to new consumers give the illusion of a dynamic economy, even though many of the purchases financed are imported and do not create industrial jobs. It is clear to everyone that highly indebted France will not be able to continue this policy of reckless expansion or financial cavalry for much longer. Among the other harmful effects is the weakening of previously arrived families of African origin who, like all those exposed to poverty, believe that the latest waves of immigration are making them even more vulnerable to problems of housing, employment, and insecurity. Other EU countries are experiencing similar difficulties to varying degrees.

The offensive by China and a few other countries against France and the West is impoverishing Africans.

The EU, including France and the US, has a total diaspora of around 100 million people of African origin. Although they have often adopted the nationality of their host country, they regularly transfer part of their income to their families who have remained in Africa. This annual amount of $100 billion helps to bring some political and economic stability to regions plagued by multiple difficulties. But when Western countries weaken, it is the households of recent immigrants who become the poorest or are most affected by unemployment. They then have to cut back on the amounts sent to families who sometimes depend on these subsidies to feed themselves. Furthermore, when French companies extract energy resources or critical minerals in Africa, the billions of euros in French taxes they pay finance public aid and services that benefit African families in France as well as others, and contribute to general economic activity that provides employment for the greatest number of people. Oil also powers the cars that take their children to school, and uranium fuels the nuclear power plants that provide them with light, heat, and all the conveniences of modern life.

China continues to oppress and enslave Uyghurs, Kazakhs, and other Muslim minorities to this day. So what can we expect from Chinese companies that bring their own staff and consider that only a few very menial or slave-like jobs, such as those of tens of thousands of children who dig mines, can be filled by local labor. In most cases, African states only receive payment of a modest concession fee, which is often undervalued. Africans living in France and those residing in Africa will never reap the benefits of the enrichment of China or other countries such as India, Russia, countries in the Near East and Middle East, etc. The economic interdependence between sub-Saharan Africa and the Western countries that host the African diaspora is clear. Thus, when an African state considers negotiating an advantageous contract with certain countries, it may in fact impoverish the host country of a diaspora, which will then reduce its contribution to its economy by several hundred million or billion euros in the long term.

When dictatorships resurrect the French colonial period to absolve themselves of the plundering of sub-Saharan Africa

Dictators such as Xi Jinping are hardly friends of the African people. In 2025, China and other countries continue to torture and murder their political opponents, while attempting to justify their colonization of Africa by invoking France's distant colonial period, whose last actors passed away long ago. It is therefore regrettable that so-called intellectuals and political activists hungry for recognition are also digging up colonialism to turn it into an ideological battle and their business. However, they are careful to gloss over the Arab-Muslim slave trade, which lasted 13 centuries, as well as the intra-African slave trade. But by playing against France and Africa, they are objectively complicit in violent foreign dictatorships and Islamic jihadism, which is plaguing the whole of Africa, when in fact the majority of the 20 million people of African origin living in France and their families and friends living in Africa are not fooled and do not wish to reopen old wounds and controversies that could divide and thus run counter to Africa's development and the more vital goal of reducing poverty and hunger. Today, most of them love France and are primarily concerned about their future, but many are nevertheless worried about the stranglehold of new foreign powers on the wealth of sub-Saharan Africa.

A French relationship and ties with sub-Saharan Africa unmatched by other countries

With the largest African diaspora in Europe, a shared history, a French-speaking language, and a living connection with many countries, France is undoubtedly the Western country closest to sub-Saharan Africa and the one that understands it best. However, it is regrettable that successive French governments over the past 60 years have failed to cultivate this special bond more effectively. France is home to a large number of qualified professionals who have often maintained strong ties with family members in countries that their parents and grandparents left decades ago. Many of them may want to work alongside us to build the Africa of tomorrow. Take, for example, this very inspiring speech given at a Franco-African symposium by a Franco-Gabonese customs expert born in Africa: "I carry within me this living link between Africa and France. A bridge between two cultures, two territories, one language: French, the driving force behind human and economic exchanges. Today, this cultural mix takes on its full meaning in my professional career, which is focused on international exchanges and Francophone economic cooperation. It is a rich experience, bringing together women and men from Gabon, France, Congo Brazzaville and Kinshasa, Cameroon, Chad, Senegal, Ivory Coast, Togo, Benin, but also from the African diaspora in France. A powerful symbol of the bond between our shores, our countries, and our energies.

The origins of the industrialization program in sub-Saharan Africa

The 360° methodology of the United States of Sub-Saharan Africa (USSA) offers a holistic approach based on the synchronization of all vectors of development. This last component is the result of a synthesis of economic forecasting work undertaken over several years, including the Europe-Africa Production Regionalization Plan, which advocates significant collaboration between Europe and Sub-Saharan Africa to transfer the industrial know-how and technologies essential for development, the Program for the Industrialization of Sub-Saharan Africa in Less Than 20 Years, which sets out a concrete plan worth €1 trillion (US$1 trillion) financed by a dedicated fund, and Africa Atlantic Axis, which charts new export routes during African industrialization. The International Convention for a Global Minimum Wage would accelerate the eradication of extreme poverty and malnutrition.

The solutions put forward are themselves the result of our research and thousands of pages written over more than 15 years on the structural and financial imbalances that have been destroyed within Western economies and the responses to be provided, some of which have been published in French and foreign national media.

How to finance sub-Saharan industrialization

The investment fund dedicated to the "program for the industrialization of sub-Saharan Africa" will need to raise €1 trillion over 20 years. It will be funded by private capital and the transfer of a portion of the annual allocation ($224 billion in 2023) of bilateral and multilateral official development assistance (ODA) provided by the 32 countries of the OECD's Development Assistance Committee (DAC). We could also allocate a portion of the $300 billion in annual loans or grants pledged to developing countries under COP 29.

The industrialization program will be organized as follows: 30% will be devoted to the creation of 100 modern and secure industrial and commercial zones in some 40 countries. 40% will go towards loans to local and foreign companies and investments in high-potential projects. 30% will be used to build 100 eco-friendly cities close to industrial zones that will accommodate 150-200 million inhabitants.

It is certain that donor countries will prefer to convert their public money into private capital placed in an investment fund that will preserve and reward them. This sound management of public funds, previously spent without return and with little efficiency in terms of the development of the countries receiving aid, will satisfy everyone. The amounts will be deductible from the annual aid contributions proportional to gross national income (GNI) recommended by the UN.

Nevertheless, until the industrial projects produce results, we will need to use compensation mechanisms and rely on external investments in order to meet profitability requirements and thus guarantee investor countries a minimum return from the first year. The clear direction of our financial and industrial ecosystem concept, which will break new ground, will appeal to the financial and business world seeking opportunities in a changing global geopolitical environment.

Governance and the transitional and evolving nature of the structure

Initially a private and operational management tool, the EUAS/USSA will, at the end of its mission, become an official African reference organization, guaranteeing regional unity and the interests of its member countries. In order to achieve this, but also to best meet the expectations of hundreds of millions of Africans in terms of eradicating extreme poverty and malnutrition, employment, security, and modernization of the region, the governance of the executive entity that will lay the foundations for the construction of the future international institution will be structured around a strong and experienced team of the highest caliber, composed of the project's founder, a president, managing directors, and project managers who are among the world's leading specialists in each field. Their determination and efficiency will ly convince financial markets and large companies to join the program and create activity.

Without security, it will be difficult to attract capital and large Western companies.

Colonel Muammar Gaddafi wanted a United States of Africa army to defend the continent against external aggression or to take the fight beyond its borders. But apart from perhaps China, which has begun to exploit Africa to appropriate its rare earths and agricultural land, it is hard to see who would be crazy enough to declare war on 48 countries. What is needed, therefore, is an army adapted to current security issues, with both a military and a police role, and men who are perfectly trained and experienced in warfare to confront a jihadist threat that is sometimes guided and financed by foreign powers who take advantage of the resulting disorder to enrich themselves or impose their ideology. This force must also be capable of resolving ethnic conflicts between local populations in a humane manner. In this regard, the creation of a new level of jurisdiction would go hand in hand. Beyond the security issue, a strong army and impartial justice will be vectors of African unity and pride. This will build the Africa of tomorrow.

Protecting the new industrial zones and the most coveted mining sites will require a force of 100,000 to 120,000 men by 2040/2050, with a target of 40,000 men by 2030, supervised, trained, and well-armed, mobile and equipped with rapid response capabilities, housed in military bases, properly remunerated, and incorruptible. At the same time, a military peacekeeping and intervention force, which will grow to 600,000 men by 2050, will be added to the first force and could pacify the entire region or prevent other dangerous situations. Furthermore, countries such as the DRC, Mali, Niger, Burkina Faso, Mozambique, the Central African Republic, and many others that have significant mineral reserves coveted by hostile neighbors or jihadists, and which have already lost or will lose mines, could also consider the benefits of pooling their economic and military resources.

At the current rate of population growth and economic expansion, the region's annual GDP is expected to reach €6 trillion by 2050. An annual military budget of €25 billion for an army of 700,000 men, including land, air, and naval equipment, would represent only 0.4% of that total. By comparison, a country such as India, whose population is close to that of the total population of sub-Saharan Africa, spends $80 billion a year on its military, or 2% of its GDP of $4 trillion, for a force of 3 million active members, half of whom are paramilitary. China spends 1.7% of its GDP on 2.3 million military personnel and $220 billion.

However, given its very different geographical, economic, and political structure, as well as its growing financial dependence on China, which will weigh on budgets and, moreover, gradually imposing its private military companies, it is not even certain that our reasonable and low estimate of military spending can be easily financed by states that will be reluctant to dig into their pockets and will often prefer to maintain their national armies rather than form an African army whose size would guarantee the security of their countries.

But without security, it is difficult to attract capital and industry, and conversely, without prosperity, there is no budget for a modern army. We must therefore break out of this vicious circle by restructuring the economy and creating new resources.

Management mandates to ensure that the army and the economy are financed by new resources

The ad hoc structure, which will bring together a range of specific expertise that even the most well-staffed African governments do not have, will thus be tailored to the greatest challenges. It could be entrusted with tasks that are usually the responsibility of ministries and benefit from the transfer of national powers that are essential to the accomplishment of the overall project, without undermining the sovereignty of states, since this would be more akin, in view of our status, to a management mandate issued for a fixed period to a service provider responsible for negotiating in the best interests of its clients.

These mandates for renegotiation and management entrusted to the EUAS/USSA will be powerful instruments of economic transformation that will sometimes make it possible to circumvent structural obstacles. They will mainly concern commercial and mining contracts, economic and customs flows, ports, and fiscal and social structuring. A mining strategy could multiply mining GDP and public revenues. New customs tariffs will better protect informal jobs from the flood of low-end Chinese products and promote the creation of new jobs in industries. Regional administrative harmonization and a shared database will facilitate cooperation between states and pave the way for a future united Africa.

These measures will generate an additional €2 trillion by 2050 for sub-Saharan Africa, which will finance €400 billion in military spending over 25 years, as well as infrastructure and public services in all countries, and will be added to the €1 trillion industrialization plan. However, other sources of funding are also being explored. The cumulative sums will increase the positive effects on the sub-Saharan region's economy tenfold. In addition, the high level of military pay will give rise to an upper middle class in terms of income, which will reinvest the billions of euros received back into the African economy and also help to better structure civil society. This essential example will provide a valuable model for a youth that is often looking to the West.

A possible complementarity between the EUAS, the AU, and the AfCFTA

Since the creation of the Organization of African Unity (OAU) in 1963, replaced by the African Union (AU) in 2002, attempts at economic integration have never been fully successful. The AfCFTA free trade framework is useful but may appear too endogenous and powerless without a solid African industrial base. As a result, these two organizations could remain stagnant for a long time to come. On the other hand, the United States of Sub-Saharan Africa (USSA) project, which benefits from a structured program for the industrialization of sub-Saharan Africa, is already establishing itself as the pragmatic benchmark for industrialization, and its model could progress independently of other existing structures. However, the EUAS is aware of the importance of the political legitimacy that the AU could bring to it. The work accomplished by the AfCFTA to harmonize standards and facilitate intraregional trade also appears useful. Far from being in opposition, these three initiatives could enrich each other: the AU through its diplomacy, the AfCFTA through its trade framework, and the EUAS through its operational efficiency. This synergy would not exclude any institution but would capitalize on their respective strengths. It would thus offer sub-Saharan Africa a credible roadmap for transforming its potential into prosperity.

A major and historic African project that could initiate a new model of society

The founding of the OAU and then the AU were historic events in Africa, but it is regrettable that they lacked a forward-looking vision commensurate with the challenges at stake. Yet in economics, trajectory is fundamental. The region cannot develop and society cannot transform itself positively without strong support from the people. This is the meaning of the socio-economic trajectory that we propose to implement. Designed to promote a new model of society and an African social contract that will benefit the greatest number of people, it could meet the following expectations: reducing poverty and malnutrition, increasing security, political stability, and well-being, promoting development and growth, and enhancing the capacity of local businesses to invest and create jobs. It would also satisfy young Africans, who would have the opportunity to build their future and that of Africa with dignity, instead of having to emigrate out of desperation.

The United States of Sub-Saharan Africa (USSA) project, which is realistic, widely supported, and unparalleled since the first economic considerations a century ago, promises to become the major and historic African project of the coming decades.

Francis Journot is a consultant, entrepreneur, and economic researcher. He is the founder of the United States of Sub-Saharan Africa project and the Program for the Industrialization of Sub-Saharan Africa, or Africa Atlantic Axis. He is also the initiator of the International Convention for a Global Minimum Wage.

Copying and reproduction prohibited - Copyright © 2025 Francis Journot - All rights reserved

Pour donner du travail à plus d’un milliard d’africains, l’Afrique subsaharienne devra s’unir autour d’un projet commun

Selon la Banque mondiale, 620 millions de personnes s’ajouteront d’ici 2050 à la population en âge de travailler en Afrique subsaharienne. Mais la croissance est faible, l’emploi informel majoritaire et l’extrême pauvreté endémique. Pour relever ce grand défi africain du XXIème siècle, il faudra une union autour d’un plan global et structuré qui convaincra ainsi investisseurs publics et privés internationaux. Par Francis Journot, publié le 20 novembre 2025

Un besoin de changement structurel

Dans le rapport de la Banque mondiale publié en octobre 2025, « le rythme de la croissance reste trop faible pour réduire sensiblement l’extrême pauvreté et pour créer des emplois en nombre suffisant et de qualité pour répondre aux besoins d’une main-d’œuvre en plein essor. L’Afrique connaît en effet une transformation démographique d’une ampleur et d’une vitesse inégalées dans le monde. Pour tirer parti de cet atout, les pays doivent favoriser une accélération de la croissance créatrice de bons emplois ».

L’économiste en chef de la Banque mondiale pour l’Afrique Andrew Dabalen ajoutait « Dans les 25 prochaines années, la population en âge de travailler augmentera de plus de 600 millions de personnes. Or seuls 24% des nouveaux actifs accèdent aujourd’hui à un emploi salarié. Pour créer des emplois à grande échelle, il faut un changement structurel en faveur des entreprises moyennes et grandes ». La banque qui écrivait en 2018 « la région pourrait abriter 90 % de l'extrême pauvreté mondiale en 2050 » est donc pleinement consciente de la situation et on ne peut qu’adhérer à l’analyse.

Aussi convient-il de tirer enseignement de l’échec de la politique d’aide au développement (APD) désordonnée et en silo. Malgré un montant dépensé de 2 000 milliards en 60 ans en Afrique subsaharienne, le risque de chaos humanitaire menace plus que jamais. On peut souscrire à l’observation de la Banque Mondiale selon laquelle il faut un changement structurel pour créer des emplois à grande échelle. Mais il faudra pour cela mettre en œuvre un plan d’avenir pragmatique, capable de fédérer populations et Etats de la région. C’est le sens du programme des États-Unis d'Afrique Subsaharienne (EUAS) ou United States of Sub-Saharan Africa (USSA).

Le projet États-Unis d'Afrique Subsaharienne (EUAS) ou United States of Sub-Saharan Africa (USSA)

La dimension systémique du projet favorise la construction d’une architecture financière dont la rigueur et la crédibilité génèreront l’afflux de capitaux publics et privés nécessaires à la réalisation du programme d’industrialisation de l’Afrique subsaharienne. La coopération avec des entreprises industrielles souvent internationales et détentrices de savoir-faire et technologies, permettra ainsi d’industrialiser la région en deux décennies.

Cette stratégie transformera les emplois informels et élargira l'assiette fiscale. Avec davantage de moyennes et grandes entreprises structurées, les Etats pourront mieux financer leurs services publics et infrastructures. Ils rompront progressivement avec le cercle vicieux de la dépendance à l’APD et pourront mieux affirmer leur souveraineté.

L’approche holistique de ce programme soucieux d’intérêt général, intègre simultanément la dimension humaine et sociale du développement. Elle facilitera l’émergence d’un nouveau contrat social souhaité par les populations en coordonnant investissement économique et aménagement du territoire. Les zones d'activités et villes nouvelles disposeront de services publics proches dont santé et éducation mais l’ensemble des populations profitera à terme de cette modernisation. Industrialisation et développement économique, réduction du chômage, nouvelles perspectives et alternative à l’exil, souveraineté, infrastructures, le projet est aligné sur les aspirations profondes de la jeunesse africaine.